凯纳跨界战略咨询:企业战略60年进化:你还在抱守传统战略规划理论? (二)

企业战略发展历史的第一阶段,是战略理论发展的基础时期。这是企业战略理论与研究的起步阶段,大约兴起于20世纪60年代左右。

实际上,从20世纪初,关于企业战略就有研究,但是因为市场发展使然,没有得到广泛推广和认同。随着第二次世界大战结束后,西方国家的经济逐渐进入了高速增长阶段。在生产力水平不断提高、技术快速进步、市场范围不断拓展的市场背景下,企业管理者们开始陷入了发展迷茫——在没有参照物的情况下,他们不仅迫切需要解决面临的战略问题,也急切需要战略理论指引企业的发展方向,甚至是给他们“固化”的思维进行“拨云见月”。当历史的时针指向了1962年,美国著名的企业史学家艾尔弗雷德.D.钱德勒出版了著名的“钱氏三部曲”之一——《战略与结构:美国工业企业史的若干篇章》,从而拉开了基于战略的市场研究帷幕。他在书中以杜邦、通用等四家企业为主要案例,通过具体案例形式阐述战略理论,由此瞬间打开了人们的思维视野。钱德勒提出了“结构跟随战略”的思想,并分析了 “环境、战略、组织”三者之间的关系,认为企业战略需要适应市场环境、满足市场需求。

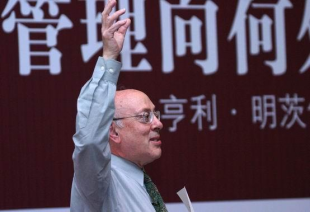

对于这个期间的战略理论,在全球管理界享有盛誉的管理学大师亨利·明茨伯格曾经总结出了十大战略学派,为企业家们提供了一个战略管理思想的清晰脉络。这十个学派分别是:设计学派、计划学派、定位学派、企业家学派、认知学派、学习学派、权力学派、文化学派、环境学派和结构学派。实际上,这十个学派从不同角度阐述了战略的形成过程,这十个思维视角给企业家们提供了诸多战略思考方法。

实际上,对于这十个学派,我们可以分别用一句话进行概括。一是设计学派,他们认为战略形成是一个设计过程;二是计划学派,他们认为战略形成是一个程序化过程;三是定位学派,他们认为战略形成是一个分析过程;四是企业家学派,他们认为战略形成是一个构筑愿景的过程;五是认知学派,他们认为战略形成是一个心智过程;六是学习学派,他们认为战略形成是一个自发过程;七是权力学派,他们认为战略形成是一个协商过程;八是文化学派,他们认为战略形成是一个集体思维过程;九是环境学派,他们认为战略形成是一个适应性过程;十是结构学派,他们认为战略形成是一个变革的过程。

事实上,这十个学派思维为未来战略理论的“百花竞放”奠定了一定的基础。当然,不同角度也必然存在各自的优劣,就看企业家们如何取其精华了。

更多行业观察文章和跨界战略案例资讯,请关注凯纳战略咨询官方网站http://www.cannor.cn;凯纳营销咨询集团,中国十大策划机构,跨界战略引领者,云南白药牙膏全案战略规划公司。